先日ね、イオンに行った時に欲しい商品の場所がわからなくて店員さんに場所を聞いたら「それならこの先のエンドにありますよ」って言われたんだけど、エンドって何???ってなっちゃったよ。

あ~、業界用語使って説明されちゃったんだね。

エンドというのは棚の端のことなんだよ。

イオンで商品を場所を尋ねた時に「エンド」にあると説明された方もいるのではないでしょうか?

エンドはスーパーマーケット・コンビニ業界では当たり前の言葉ですが一般化していない言葉で、商品の棚の先端の部分のことです。

本来店員がお客さんに対して専門用語で答えるのは問題ですが、割と使われてしまっている言葉です。

スーパーにおけるエンドとは?ゴンドラ(定番スロット)とは

エンドとは、イオン等のスーパーマーケットでは朱通路に面した棚の両端のことを言います。普通の棚に置かれた商品に比べてエンドに置かれた商品は2倍以上売れることもあり、売上が取れる場所として、各スーパーマーケットが力を入れている場所です。

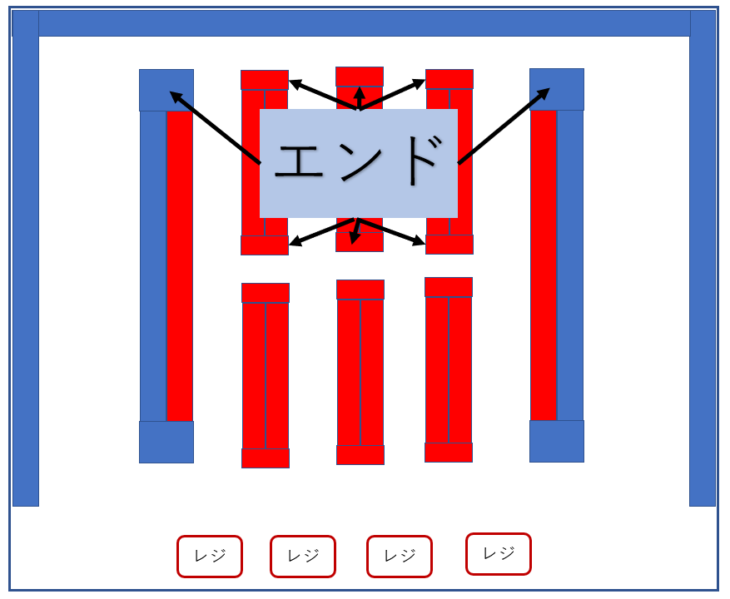

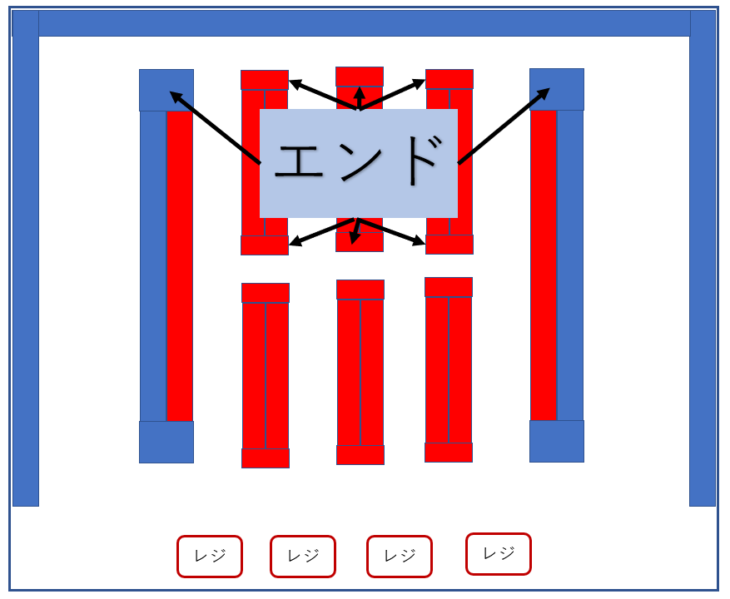

言葉で説明してもわかりにくいので下記写真を見てください。

上記写真の棚の先端の部分がエンドと呼ばれる場所です。

棚の細かいところは見なくても、エンドには特価品やチラシ商品が置いてあることが多いので、ついつい見てしまう人も多いのではないでしょうか?

図解すると上記のように棚の終わり(エンド)の場所のことを意味します。

内側にある棚のことをゴンドラを言ったり、定番スロットとイオンの従業員は呼んでいることが多いです。

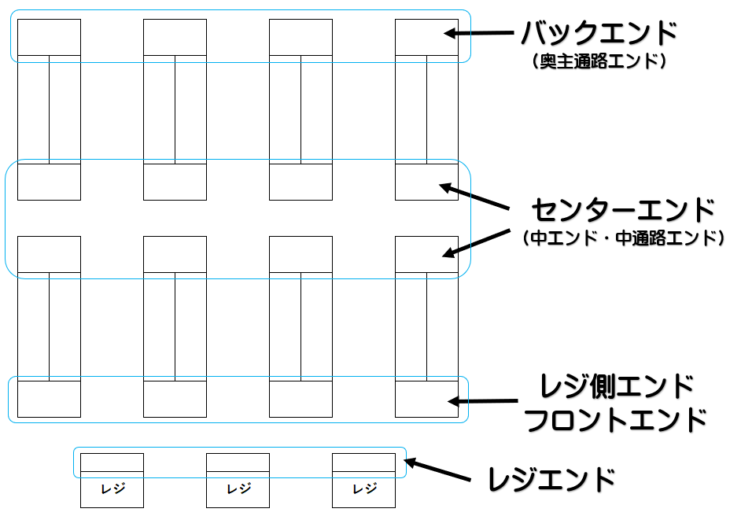

なおエンドはエンドでもレジ側にあるエンドとレジとは反対にあるエンド、棚の中間にあるエンドで呼び方が異なりますが、統一的なルールはありません。

一般的には下記のように呼んでいることが多くなっています。

- レジ側のエンド=フロントエンド

- レジとは反対側のエンド=バックエンド(奥主通路エンド)

- 棚の中間にあるエンド=センターエンド(中エンド・中通路エンド)

なおレジの前にも商品が置いてありますが、そこはレジエンドと呼びます。

一番売れるのは、レジ側エンドですが、場合によってはバックエンドが売れることもあります。

エンドはスーパーの加工食品・グロッサリーの顔

エンドを説明する図で赤色は常温保存可能な商品、青色は冷蔵保存、または湿度を保っていないといけない場所を示しています。

冷蔵保存の場所でもエンドはありますが、それほど重要な場所にはなっていません。

しかし常温保存可能な商品を置くエンドはイオンで言うところの加工食品売場・グロッサリー売場と呼ばれ、日持ちがする商品が置かれている場所です。

赤色のエンドは、加工食品売場の顔とも言われており、チラシ商品だったり、今売り込みたい商品だったり、お得な商品だったり、季節に合わせた商品を数多く積んで売り込んでいる場所です。

ここをしっかりと作り込んでいる店舗は担当者が優秀な店舗が多く、いつ行っても代わり映えしない店舗は担当者や食品売場の責任者がやる気が無い店舗と言えます。

- 寒くなってきた頃=鍋や温かいメニューの提案

- 暑くなってきた頃=涼味メニューの提案

- お花見の頃=お花見用のお菓子や飲み物の提案

- 運動会の頃=お弁当関連品や飲み物の提案

というようになっているはずです。

なおメーカーとタイアップして新商品を大々的に売り出すこともあります。

続いて、レジとは反対側のエンドの前は水産売場だったり畜産売場ということが多いですよね。

水産売場の前のエンドであれば、季節の魚料理に因んだものを並べることもあります。

例えば秋ならサンマが水産売場には並びますよね。

だからポン酢をエンドに並べるとか

畜産売場の前のエンドで冬なら鍋つゆやしゃぶしゃぶのゴマダレ・ポン酢を並べるということもあります。

エンド陳列の基本

エンド陳列は、スーパーマーケット各社で異なることを言う場合もありますが、基本は何を売っているのか、明確にわかることです。

え?何を売っているのか明確にするって、見ればわかるものでしょ?

あ、そういう意味じゃ無いんだ

例えば、エンドによく売れるからと、醤油・ポテトチップス・カレールーを等間隔に並べたとします。

売っているものは何か、みればわかりますが、何が売り込みたいのか全く伝わってきませんよね。

だから何を売っているのか明確にわかること、テーマがわかることが大切です。

- 同じ商品を積んでボリュームを出す

- 季節がわかる商品を並べて季節感を出す

- 新商品だということがわかる

- フェア・セール商品だということがわかる

いろいろな物が並んでいて、何を売り込みたいのかわからないエンドは、失敗と言えます。ただ例外として、安さだけの訴求をするドン・キホーテみたいな店舗だと安さを見せたいんだな…と伝わることが大切な場合もあります。

レジ前エンドとレジエンド

レジと一体となっているエンドをレジエンド

レジの前にあるエンドをレジ前エンドと言います。

レジ前エンド

レジ前のエンドであれば、レジに並ぶ前の最後に買う重たい商品を置いたり、切れていたかな?と思ってしまう洗剤やラップを置く店もあります。

上記の写真であればお米が缶ジュースや2Lの水6本入りのケース販売で使われています。

レジエンド

上記写真のようにレジに一体となったエンドのことをレジエンドと言います。

レジエンドは、ガムやチョコレート、小さなお菓子等、ついつい購入してしまうものや、乾電池等のついで買い商品を置くこともあります。

または自治体指定のゴミ袋を置いてあるところも多くなっています。

レジエンドは総合スーパー「イオン」であれば場所の取り合いや店での地位がわかる場所にもなっています。

店での地位???

総合スーパーイオンであれば、暮らしの品や衣料品もあるよね。レジエンドに暮らしの品の責任者なら電池や電球を置きたいんだよ。でも食品の責任者に何も言えないと場所をもらえないから、地位関係が見え隠れする場所なんだ。

衣料品の責任者なら、ストッキングとか置きたいからね。

優秀な店長だと、季節等に合わせて調整してくれるよ。

食品しかエンドになければ店長が無能か食品売場の責任者の地位が高いか、ゴリ押ししているかだね。

エンドをしっかりと見るとその店の特徴がわかるからいろいろと想像すると面白いですよ。

以上、イオンやスーパーマーケットの「エンド」についてでした。

コメント